近年ペットの寿命は伸びており、高齢化に伴い心臓病も増加しています。命に関わる疾患としては犬で腫瘍につぎ第2位、猫で泌尿器、腫瘍につぎ第3位となっています。

心臓病は病気によって予後が大きく異なるため、レントゲン検査や心臓超音波( エコー) 検査などを利用して正しく診断、評価を行うことが重要です。

適切な種類・容量の薬を服用できるようこまめな調整をしたり、必要に応じて手術の適応を判断したりすることが動物のQOL 上昇につながります。

僧帽弁閉鎖不全症

犬の心臓病の中で最も発症率の高い病気です。特に高齢の小型犬に多く、咳や心雑音が出現することで見つかることが多い心臓病です。

左心房と左心室を隔てる僧帽弁がきちんと閉鎖しないことで起こり、左心室から全身に送り出される血液が左心房に逆流してしまう病気です。

逆流した血液は左心房に圧をかけ、左心房や心臓全体が水風船のように膨らんでしまいます。

左心房が膨らむと肺からの血液も心臓に入っていけないので、肺の血管に負担がかかり、水分が溢れ出し、肺水腫という病態になってしまいます。

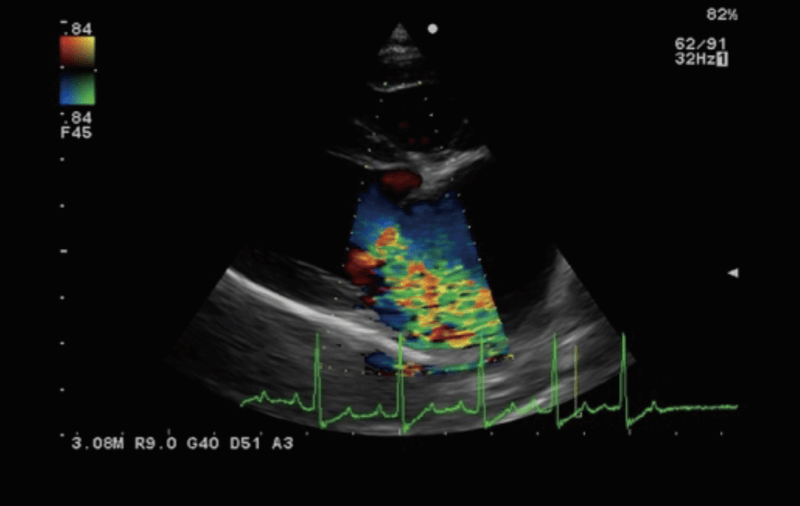

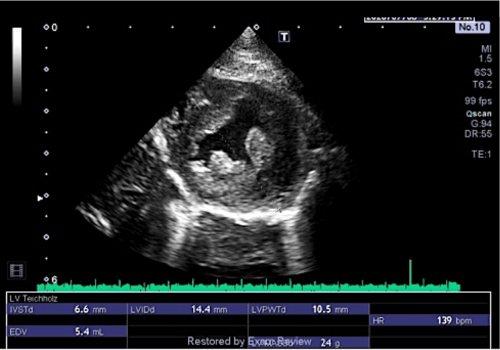

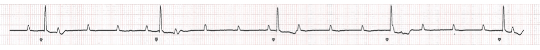

僧帽弁逆流カラードプラ画像

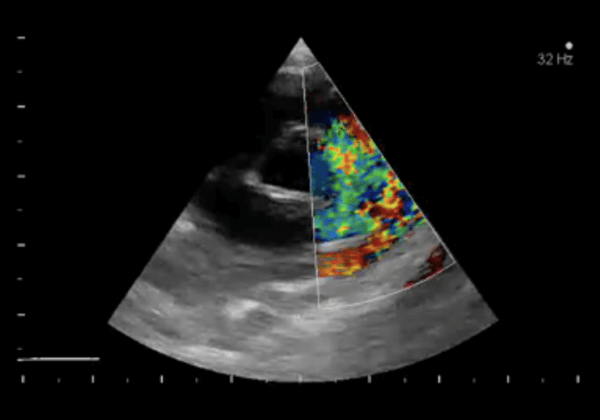

僧帽弁逆流カラードプラ画像

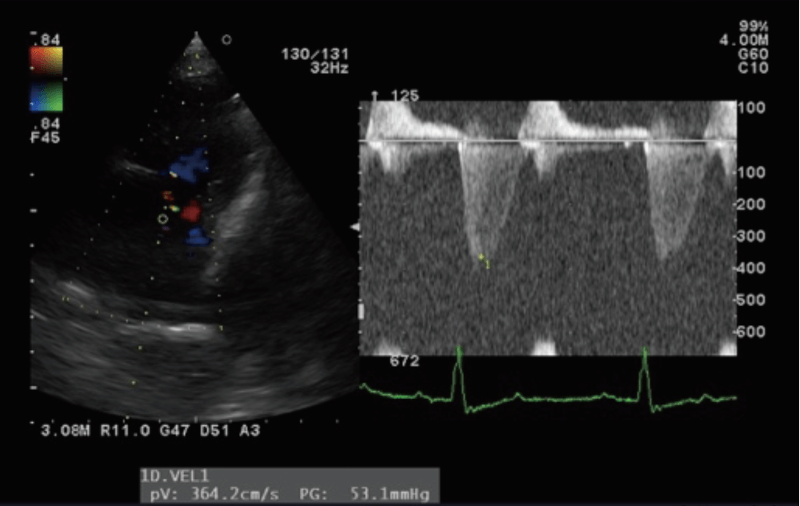

僧帽弁逆流血流速波形

僧帽弁逆流血流速波形

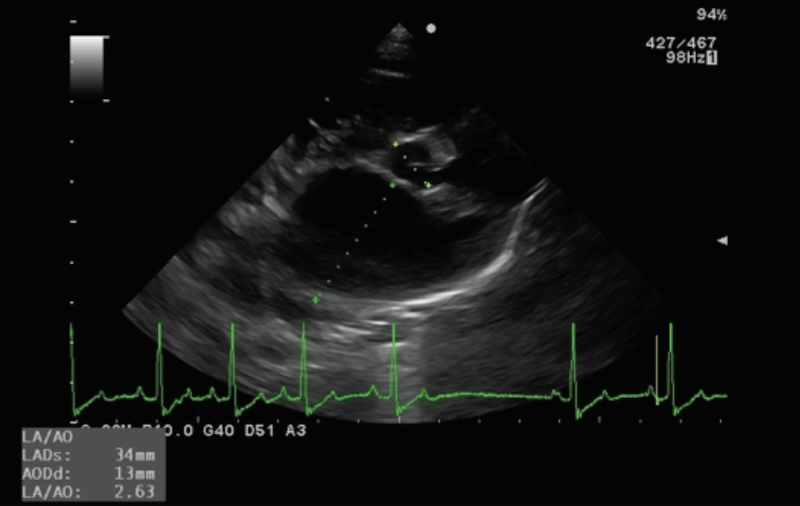

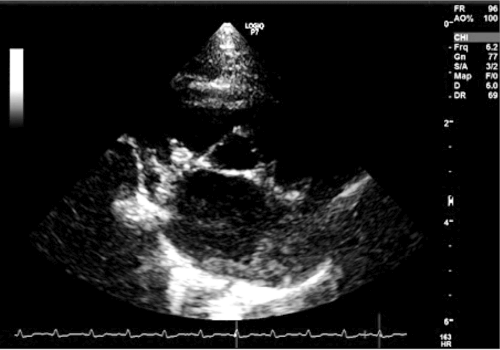

拡張した左心房

拡張した左心房

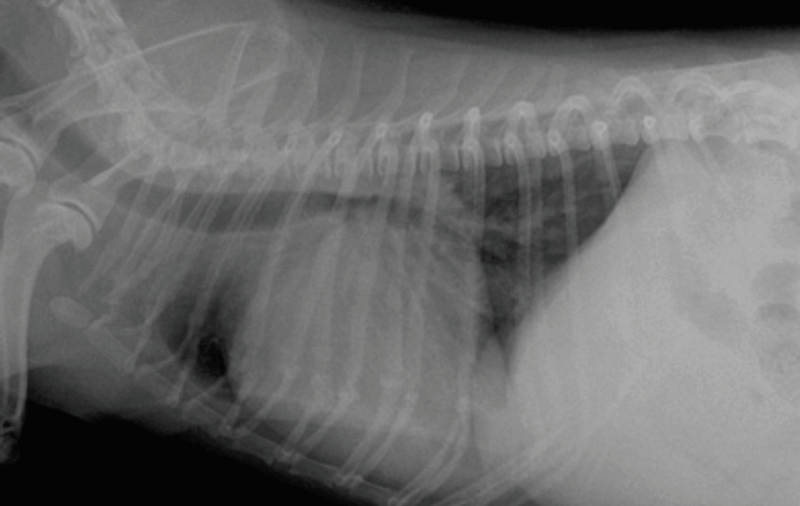

レントゲン画像での心拡大

レントゲン画像での心拡大

アメリカ獣医内科学学会(ACVIM) によって定められたステージ分類が行われ、おもに強心薬、血管拡張薬、利尿薬などの薬が処方されます。

近年では専門病院で弁を修復するための外科手術も行われています。

| ACVIM ステージ分類 |

| StageA |

心疾患の発病のリスクは高いが現在は心臓の器質的異常なし |

| StageB |

器質的心疾患があるが心不全兆候は発現したことがない

B1:兆候なし。左心拡大なし

B2:兆候なし。左心拡大あり

|

| StageC |

過去・現在に心不全兆候あり

|

| StageD |

標準的な治療に難治性の末期心不全

|

Keene BW, Atkins CE, Bonagura JD, Fox PR, Häggström J, Fuentes VL, et al.. ACVIM consensus guidelines for the

diagnosis and treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. 2019;33(3):1127‒40. doi: 10.1111/jvim.15488

猫の心筋症

猫の心臓病の中で最も発症率の高い病気です。心臓の筋肉に異常が生じることで、心拡大、心不全が起こります。

年齢や猫種は様々で、症状が出る頃には進行してしまっていることも少なくありません。

心雑音がある場合や、手術前、健康診断の際には検査に心臓の項目を追加することで早期発見の助けになります。

心筋症は肥大型心筋症(HCM)、拘束型心筋症(RCM)、拡張型心筋症(DCM)、不整脈源性右室心筋症(ARVC)など様々な型に分類されますが、

いずれの場合でも進行すると肺水腫や胸水、血栓症(ATE) といった命に関わる病態を招くことがあります。

Fuentes V.L., Abbott J., Chetboul V., Côté E., Fox P.R., Häggström J., Kittleson M.D., Schober K., Stern J.A. ACVIM consensus statement

guidelines for the classification, diagnosis, and management of cardiomyopathies in cats. J. Vet. Intern. Med. 2020;34:1062‒1077. doi:10.1111/jvim.15745.

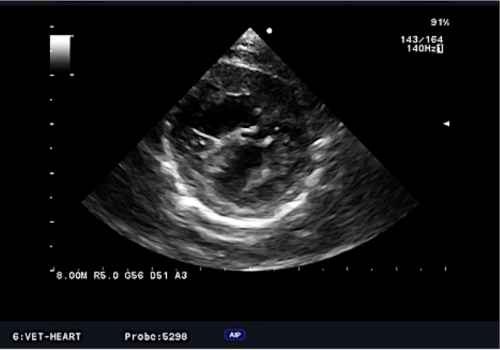

肥大型心筋症

肥大型心筋症

拘束型心筋症

拘束型心筋症

拡張した左心房と左心房内血栓

拡張した左心房と左心房内血栓

| ACVIM ステージ分類 |

| StageA |

心疾患の発病のリスクは高いが現在は心臓の器質的異常なし |

| StageB |

器質的心疾患があるが心不全/ATE兆候は発現したことがない

B1:左房拡大無~軽度。心不全/ATE リスク低い

B2:左房拡大中~重度。心不全/ATE リスク高い

|

| StageC |

過去・現在に心不全/ATE 罹患

|

| StageD |

難治性の末期心不全

|

肥大型心筋症に関してはアメリカ獣医内科学学会(ACVIM) によって定められたステージ分類が行われ、

おもに利尿薬、抗血栓薬、血管拡張薬、強心剤などの薬が処方されます。

他の心筋症でも同様ですが、状況に適した薬剤の選択が必要になります。

犬の肺高血圧症

何らかの原因で肺動脈の圧力が持続的に高まり心臓に負担がかかった結果、浮腫や腹水などの右心不全や咳、呼吸困難、失神、チアノーゼなどの症状を起こします。

人間の臨床分類に基づきアメリカ獣医内科学学会(ACVIM) によってガイドラインが制定されていますが、

まだ明らかになっていないことも多く診断が難しいため、可能な限り原因の絞り込みを行い治療を考えて行く必要があります。

| ACVIM 臨床分類 |

| グループ1 |

肺動脈性肺高血圧症

突発性や先天性心疾患など

|

| グループ2 |

左心疾患に伴う肺高血圧症

僧帽弁閉鎖不全症や心筋症、心筋炎など

|

| グループ3 |

呼吸器疾患、低酸素症、またはその両方に伴う続発性肺高血圧症

感染性肺炎、間質性肺炎、気管虚脱、気管支疾患、入腫瘍など

|

| グループ4 |

肺塞栓症 / 肺血栓症 / 肺血栓塞栓症

|

| グループ5 |

寄生虫疾患

フィラリア症など

|

| グループ6 |

多因子性または詳細不明な肺高血圧症

肺動脈を圧迫する腫瘍、上記を複数併発している場合や原因不明な場合

|

Reinero C, Visser LC, Kellihan HB, Masseau I, Rozanski E, Clercx C, et al.. ACVIM consensus statement guidelines for the diagnosis, classification,

treatment, and monitoring of pulmonary hypertension in dogs. J Vet Intern Med. 2020;34:549‒73. Epub 2020/02/18. doi: 10.1111/jvim.15725

治療としては、原因が分かればそれを排除し、適した状況であればシルデナフィルといった肺血管拡張薬を使用していきます。

酸素室での療養や、腹水の抜去が必要になる場合もあります。

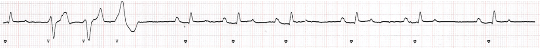

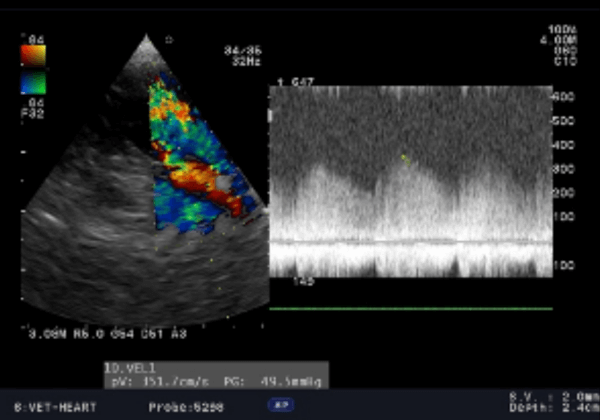

不整脈疾患

心臓は一定のリズムで拍動し全身に血液を送り出していますが、このリズムに乱れが生じてしまう状態が不整脈です。

無症状なことも多いですが、失神、ふらつき、疲れやすい、元気食欲の低下、呼吸が苦しそうなどの症状がある場合は注意が必要です。

主に聴診でリズムの乱れが確認された場合、院内での安静時心電図検査を行って診断します。

◈ 不整脈の例

心室期外収縮

完全房室ブロック

当院では院内での安静時心電図検査だけでなく、長時間( ホルター) 心電図検査も行っています。

心エコー検査や場合によってはM R I などと組み合わせることで、失神や発作の原因精査を行うことが可能です。

先天性心疾患

生まれつき心臓や血管の形状が正常とは異なることで、心臓や血液の働きに障害が起きる病気です。

犬においては動脈管開存症が比較的多く確認され、ついで大動脈弁狭窄症、肺動脈弁狭窄症、心室中隔欠損症などがあります。

◈ 動脈管開存症

動脈管とは胎児期にだけある大動脈と肺動脈をつなぐ血管です。

出生後は不要になるため自然に閉じますが、これが閉鎖せずに残っている状態が動脈管開存症です。

肺への血流量が通常より多いため、心不全や全身の循環不全を起こします。

初期であれば手術による根治が期待できます。当院でも動脈管結紮術による治療を行っております。

動脈管による

動脈管による

短絡血流カラードプラ画像

短絡血流速波形

短絡血流速波形